Nel 1945, mentre le ombre di Hiroshima e Nagasaki si allungavano sulla coscienza del mondo, un terzo ordigno atomico era già pronto a seminare distruzione. Il suo nucleo, identico a quello sganciato su Nagasaki, attendeva solo un ordine. Ma quell’ordine non arrivò mai.

Con la resa del Giappone, il cuore della bomba tornò negli Stati Uniti. Non esplose mai nel cielo, ma divenne protagonista di una tragedia silenziosa e letale. Nei laboratori di Los Alamos, quel nucleo ricevette un nome: Demon Core, il nucleo demoniaco. La bomba che non fu mai lanciata divenne simbolo oscuro dell’era nucleare, emblema del prezzo da pagare quando si gioca con l’invisibile. E chi vi lavorò imparò, troppo tardi, cosa significasse davvero solleticare la coda di un drago che dorme.

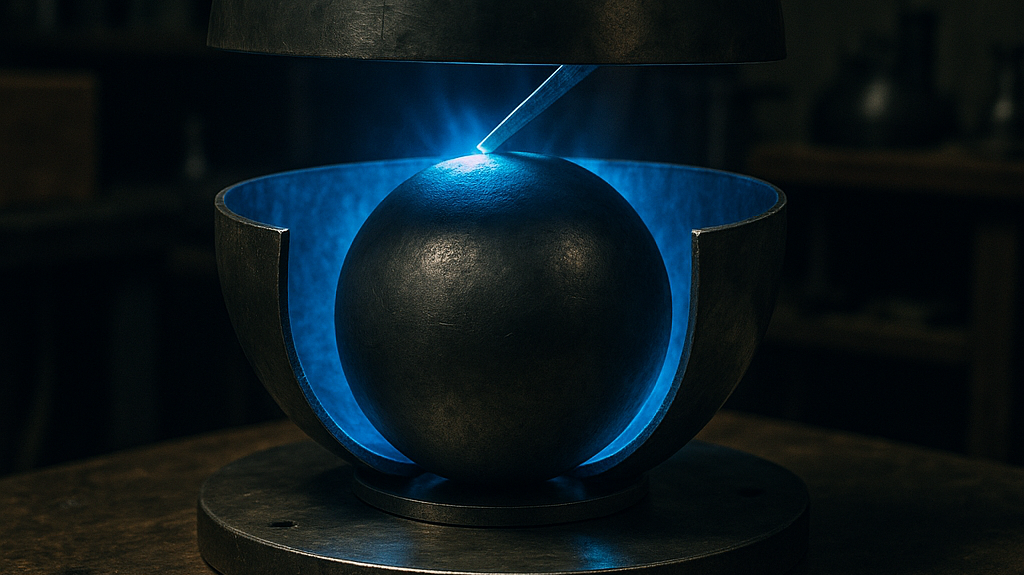

Il Demon Core era un nucleo sferico di plutonio-239 del diametro di circa 8,9 centimetri, contenente 6,2 kg di materiale fissile, simile a quello impiegato nella bomba “Fat Man” sganciata su Nagasaki. Questo nucleo, per raggiungere la criticità, ovvero lo stato in cui una reazione a catena nucleare autosostenuta diventa possibile, era progettato per essere compresso da un involucro di esplosivo convenzionale. La fissione nucleare è un processo in cui l’essenza stessa della materia viene scissa per liberare una quantità immensa di energia. Quando un neutrone libero colpisce il nucleo di un atomo fissile questo si divide in due nuclei più leggeri, liberando energia termica, radiazioni ionizzanti e, soprattutto, altri neutroni. Se il materiale è sufficientemente denso, questi neutroni colpiscono a loro volta altri nuclei, innescando una reazione a catena esponenziale.

Ma questa reazione non parte da sola: per attivarsi spontaneamente, ha bisogno di una massa critica, il punto in cui un materiale fissile può sostenere una reazione a catena autosufficiente. Sotto questa soglia, i neutroni sfuggono dal materiale prima di colpire altri nuclei, e la reazione si spegne. Superata la massa critica, invece, ogni secondo raddoppia il numero di fissioni. L’energia rilasciata aumenta così rapidamente che, in pochi microsecondi, si genera un’esplosione termonucleare.

Qui entra in scena il plutonio-239, un isotopo artificiale ottenuto dal bombardamento dell’uranio-238 nei reattori nucleari, molto più reattivo e compatto dell’uranio-235. In questa sfera apparentemente innocua si nasconde l’energia sufficiente a incenerire un’intera città. La bomba di Hiroshima, Little Boy, utilizzò 64 kg di uranio-235 per generare un’esplosione da 15 kilotoni. Quella di Nagasaki, Fat Man, raggiunse i 21 kilotoni con un decimo del materiale, usando 6,2 kg di plutonio. Il segreto era nella configurazione della massa critica e nella compressione esplosiva che la rendeva supercritica per una frazione di secondo.

Tuttavia, anche senza esplodere, il Demon Core poteva diventare pericoloso: bastava che la sua massa critica, venisse raggiunta accidentalmente, ad esempio modificandone la geometria o riflettendo i neutroni con materiali altamente riflettenti come il berillio.

Quando il Giappone si arrese il 15 agosto 1945, quel nucleo, già modellato, testato e pronto all’uso, venne messo da parte, conservato nei laboratori segreti di Los Alamos. Ma se la guerra finì, la corsa al controllo dell’atomo era appena iniziata.

Negli esperimenti di laboratorio, i fisici cercavano di spingersi fino al limite della soglia critica per studiarne il comportamento. Il rischio era noto, ma la familiarità e l’urgenza del progetto Manhattan avevano abbassato la guardia. A quei tempi, il protocollo era spesso un concetto elastico, piegato dall’urgenza della scoperta. Gli esperimenti erano pericolosi, condotti senza schermature adeguate, a mani nude e con strumenti improvvisati.

In un’epoca in cui la meccanica quantistica stava diventando una forza concreta, quasi divina, anche i fisici più brillanti sottovalutarono il potere che stavano maneggiando. Fu così che il Demon Core colpì. Due volte.

Il primo a cadere fu il fisico Harry Daghlian. Era il 21 agosto 1945, pochi giorni dopo il bombardamento di Nagasaki, e l’atmosfera a Los Alamos era tesa: il team stava conducendo esperimenti per valutare la massa critica riflessa del Demon Core, ovvero quanto materiale riflettente servisse per spingere il nucleo oltre la soglia della reazione a catena incontrollata. Quel giorno, Daghlian stava costruendo lentamente una gabbia intorno al nucleo, usando mattoni di carburo di tungsteno, un materiale ad altissimo numero atomico capace di riflettere i neutroni termici emessi dal plutonio. Il principio era semplice quanto pericoloso: ogni mattone aggiunto rifletteva più neutroni indietro nel nucleo, avvicinandolo alla criticità. Gli strumenti cominciarono a registrare un aumento preoccupante dell’attività neutronica, e l’esperimento fu sospeso per sicurezza.

Ma quella notte, Daghlian tornò da solo in laboratorio, violando il protocollo che proibiva test critici senza almeno un secondo operatore. Continuò l’esperimento, aggiungendo e togliendo mattoni. In un momento fatale, mentre cercava di rimuoverne uno, gli scivolò dalle mani e cadde direttamente sul nucleo. Nel silenzio della stanza vuota, si sprigionò un lampo blu: era la radiazione Cherenkov, causata dai neutroni ad alta energia che attraversavano l’aria. Il nucleo raggiunse la criticità per una frazione di secondo, rilasciando un violentissimo impulso di neutroni e raggi gamma. Daghlian, colto dal panico, rimosse il mattone e fermò la reazione, ma l’esposizione era ormai avvenuta: ricevette una dose stimata di oltre 500 rem (5 Sv), una quantità ben oltre la soglia letale.

Trasportato in ospedale, Daghlian sopravvisse per 25 giorni, durante i quali i medici osservarono i devastanti effetti della sindrome da radiazione acuta: ustioni, distruzione del midollo osseo, infezioni sistemiche. Le sue condizioni peggiorarono ogni giorno, fino alla morte, il 15 settembre 1945.

Ma non fu l’unico colpito. Una guardia di sicurezza, Robert Hemmerly, seduta nella stanza accanto, fu investita da una quantità minore ma significativa di neutroni attraverso la parete. Non presentò sintomi immediati, ma trentatré anni dopo, sviluppò una forma aggressiva di leucemia. Una commissione medica collegò il tumore all’esposizione di quella notte. L’incidente di Daghlian fu il primo monito del pericolo invisibile che accompagnava il plutonio: il Demon Core aveva reclamato la sua prima vittima.

Slotin era presente al capezzale di Daghlian. Aveva assistito, impotente, agli effetti devastanti dell’esposizione acuta alle radiazioni. Ma mesi dopo, nonostante l’esperienza traumatica e gli avvertimenti di colleghi come Enrico Fermi, tornò a effettuare esperimenti critici sul Demon Core. Lo fece con una tecnica ancora più rischiosa, frutto di una routine consolidata e pericolosamente disinvolta. Nel laboratorio, non tutti avevano dimenticato l’orrore della bomba. Il fisico Richard Feynman, futuro premio Nobel, definì questi test come “tickling the tail of a sleeping dragon”, solleticare la coda di un drago che dorme. Era un monito.

L’obiettivo di Slotin era misurare la soglia di criticità del nucleo avvolgendolo con due semisfere di berillio, un materiale riflettente in grado di rimbalzare i neutroni emessi dal plutonio, intensificandone la reazione a catena. Per evitare che il core diventasse supercritico, le due semisfere dovevano restare leggermente separate. Gli scienziati usavano spessori distanziatori di sicurezza, ma Slotin li aveva eliminati, ritenendoli superflui. Era arrivato a tenere le due metà separate con la punta di un cacciavite tenuto a mano.

Il 21 maggio 1946, alle 15:20, nella sala 7 del Los Alamos Omega Site, durante una dimostrazione informale davanti a sette colleghi, il cacciavite slittò. Le semisfere si chiusero per un istante, racchiudendo completamente il nucleo. La massa divenne supercritica. Nuovamente, il lampo di Cherenkov investì la stanza. In quel brevissimo intervallo, il Demon Core liberò una quantità di neutroni pari a quella di un’esplosione nucleare in miniatura. Louis Slotin, cosciente dell’accaduto, reagì con lucidità: sollevò immediatamente la semisfera superiore con la mano nuda, ponendo fine alla reazione. Salvò la vita ai colleghi presenti, ma condannò sé stesso.

“È fatta”, disse con voce ferma. Aveva assorbito una dose stimata di oltre 21 sievert. Nei giorni successivi, mentre subiva gli effetti atroci della sindrome acuta da radiazioni, Slotin documentò i sintomi per aiutare la scienza medica. Morì nove giorni dopo, il 30 maggio, a soli 35 anni.

La radiazione neutronica, sprigionata durante un evento critico come quello causato dal Demon Core, è tra le più insidiose forme di radiazione ionizzante. A differenza delle radiazioni alfa o beta, che possono essere schermate da pochi millimetri di materiale o persino dalla pelle umana, i neutroni non hanno carica elettrica e penetrano in profondità nei tessuti. Lì, urtano i nuclei atomici, in particolare quelli di idrogeno, molto presenti nel corpo umano, trasferendo loro energia cinetica. Questo meccanismo produce una cascata di ionizzazioni secondarie: legami molecolari si spezzano, proteine si deformano, il DNA si frammenta. Il danno biologico è tanto più grave quanto più elevata è l’energia dei neutroni e quanto più lungo è il tempo di esposizione. Un’esposizione acuta come quella di Slotin è letale quasi istantaneamente. Già dopo pochi minuti, si manifestano nausea, vomito, vertigini, sudorazione fredda. È la cosiddetta fase prodromica, un segnale precoce dell’assalto sistemico in corso.

Segue poi un periodo ingannevole: la fase latente, in cui i sintomi sembrano svanire. Il paziente può addirittura sentirsi meglio. Ma in realtà il midollo osseo, le mucose intestinali, il sistema immunitario e gli organi ematopoietici stanno collassando. Quando riemerge, la fase acuta della sindrome da radiazione travolge il corpo con emorragie, ulcere, infezioni diffuse, insufficienze renali ed epatiche. La morte sopraggiunge spesso per sepsi o arresto multi-organo, in un tempo che può variare da ore a settimane.

Il destino di questi scienziati fu segnato non da un’esplosione, ma da un bagliore invisibile di neutroni, durato meno di un secondo. Nessuno dei presenti sentì nulla: nessun rumore, nessun calore, solo un lampo blu, la fluorescenza dell’aria ionizzata, che illuminò per un istante il volto della morte.

Il Demon Core non esplose mai sopra una città. Non ridusse in cenere nessuna metropoli, non comparve nei manuali di guerra. Ma il suo nome è inciso nella memoria della scienza come simbolo di un potere tanto invisibile quanto spietato. Il sacrificio di Slotin, come quello di Daghlian, rimane un ammonimento indelebile nella storia della scienza nucleare. L’incidente portò alla fine degli esperimenti manuali con materiali fissili. Le procedure vennero riformulate, e le future manipolazioni del plutonio avvennero solo a distanza, dentro contenitori schermati. Ma ogni volta che si parla di energia nucleare, ogni volta che si studia la materia che tiene insieme l’universo, il ricordo del Demon Core è lì, come un monito.

La scienza ha il potere di creare meraviglie, ma a volte basta una scintilla per risvegliare il drago e bruciare il mondo intero.